Breve historia

Video ” La historia del Sahara Occidental en 5 minutos” Fuente: Web “Una mirada al Sahara Occidental”

El Sàhara Occidental

El territorio que hoy conocemos como Sáhara Occidental es el resultado, como normalmente pasa en el continente africano, de la colonización europea de la época de los imperialismos. Este territorio tiene 266.000km2 y se sitúa al oeste del gran desierto del Sáhara, de los cuales la mayor parte de su fachada es marítima atlántica.

El Sáhara Occidental, desde un punto de vista histórico, forma parte de lo que sus habitantes conocen como Trab-el-Bidan (literalmente territorio o tierra de los blancos, un espacio de nomadismo y camelleros saharianos que incluía una parte del sur del actual Marruecos hasta el río Draa, la zona de Tarfaya, y Tan-Tan), el extremo sur-occidental de la actual Argelia, (la hamada de Tinduf donde están hoy los campamentos de refugiados saharauis), la totalidad del territorio del Sáhara Occidental y buena parte del norte desértico de Mauritania (de hecho, la mayor parte de la población no negra de este país es de origen bidan).

La constitución de la sociedad bidan se produce a lo largo de los siglos. De hecho, el actual Sáhara Occidental está habitado desde hace mucho tiempo, destacando como prueba la existencia de importantes yacimientos pictóricos, pero también restos de otro tipo, siendo un territorio como toda la África de Norte, dominado por grupos tribales bereberes hasta la conquista islamista.

Aunque la inexistencia de restos dificulta el conocimiento específico del proceso, elementos como la particular forma del árabe que hablan los bidan, muy cercana al árabe clásico, pueden dar por buena la idea de una conquista realizada por tribus de origen árabe, probablemente yemenitas. Esta se habría dado con la invasión propiciada por los gobernantes musulmanes de Egipto, del grupo conocido como Beni, con los Beni Hassan como origen del dialecto bidan, el hassania.

A pesar de las dificultades comentadas, la débil población originaria de base, la población bereber, se mezcla con esta nueva aportación formando la base del sistema tribal bidan o saharaui, que dominaría estas tierras desde la invasión hasta la penetración y conquista colonial del siglo XIX.

Las diferentes tribus se disputarán a lo largo de los siglos la preponderancia territorial, con un dominio final a partir del siglo XVI, por parte de la tribu de los Ergueibat, que conforman la mayoría de la población saharaui actual. Estas tribus dominantes, como también los Demlimi y otros, lo hicieron por su fuerza militar y demográfica. La sociedad bidan, empero, también tenía tribus dedicadas al conocimiento y el estudio mientras que otras eran tributarias de las tribus dominantes, dedicadas a las tareas consideradas de segundo orden, como la pesca o los artesanos (harratin). Dentro de la sociedad bidan existía también el esclavismo, nutrido principalmente de las capturas realizadas por grupos armados en la zona sur del desierto, a lo largo del río Senegal, donde existía una población sedentaria negra.

La vida tradicional de las tribus, se organizaba entorno a la ganadería camellera. De hecho, esta era la principal señal de riqueza. Las condiciones particulares del desierto, la falta de lluvias y pastoreos, y la distancia de fuentes de aprovisionamiento de agua, los pozos o birds, obligaban a un pastoreo de grandes distancias.

De aquí, la gran extensión del territorio bidan. Conocían una agricultura de temporada y subsistencia y practicaban el comercio, tanto con los vecinos del norte, los súbditos del sultán marroquí por encima del Oued Draa, como con los del sur, súbditos de los emiratos constituyentes alrededor del oasis del desierto.

De esta necesidad de las grandes extensiones y de su necesidad de aprovechar las escasas lluvias, yendo donde se podían producir proviene su llamada como “hijos de las nubes”.

Las características propias de la vida nómada propiciaron, por una parte, una práctica íntima de la religión, históricamente la única mezquita del territorio fue la de Smara. Por la otra, un papel bastante importante a la mujer, con una clara repartición de tareas, especialmente ligadas al cuidado de los animales y la construcción y mantenimiento de las jaimas (Wirth i Balaguer, 1976: 12). De esta última tarea, viene la tradición de la tuiza, sistema de colaboración entre unidades diferentes para coser las telas de las jaimas por parte de las mujeres. Aun así, en la sociedad bidan clásica, la diferencia de género con la preponderancia del hombre es clara.

La vida se organizaba alrededor de las jaimas (tiendas de piel) y de los frigs (campamentos de jaimas) variables en su medida, de acuerdo con las circunstancias climáticas. Los bidans, dominaban militarmente su territorio y el tráfico de largo alcance trans-sahariano que discurría por la parte occidental del gran desierto.

Esta situación, con una vida nómada y recorriendo grandes distancias, terminó por la irrupción de las grandes potencias coloniales a lo largo del siglo XIX. De hecho, las tribus saharauis, bajo el mando de personajes como l’emir Ma-el-Aimin, decidían cada paso a través de la organización de consejos tribales, como el de los 40, o Arbat de los erguibi, o la Iemaa que constituía una especie de parlamento ocasional Inter tribal. Estos fueron los últimos oponentes a la colonización europea en el norte de África, especialmente en contra de la penetración francesa a lo largo del siglo XIX, que hizo una gran maniobra de dominio del espacio saharaui, uniendo sus colonias de Mauritania y Argelia. Este conflicto fue permanente a lo largo del siglo XIX hasta que en 1902, el dominio francés sobre gran parte del desierto finalizó.

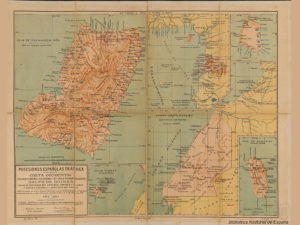

El actual territorio del Sáhara Occidental se convierte en el espacio de la antigua colonia española del Sáhara. La corona de Castilla entra en relación con el territorio, a partir de la conquista de las islas Canarias (siglo XV) y establece un centro de intercambio comercial que llama Santa María de la Mar Pequeña, que parece coincidir con el actual Sidi-ifni. Perdidas las colonias americanas, la monarquía española gira su interés hacia África, especialmente el norte de Marruecos donde se inicia un proceso de colonización.

El interés español por controlar el territorio del Sahara Occidental se debe originalmente a la voluntad de evitar que se instalen otras potencias coloniales europeas que puedan poner en peligro la españolidad de las Canarias. El Sáhara Occidental es reconocido como territorio colonial de la corona española en la reunión de potencias imperialistas celebrada en Berlín en 1888, que establece las fronteras actualmente conocidas y donde la fuerza de cada uno resta clara por el recorrido extraño que hacen algunas de éstas (como la curva de la frontera sureste de Sahara Occidental, diseñada para preservar el dominio de Francia sobre el yacimiento de hierro de Zuerat).

De todas maneras, el interés español sobre el Sahara no se desarrollaría hasta después de la Guerra Civil y especialmente con los descubrimientos de las minas de fosfato Fos-Bucraa, que comportó una posibilidad de explotación económica del territorio.

Este nuevo interés también representará la sedentarización de la población saharaui. Negados a traspasar las nuevas fronteras coloniales, perdieron las posibilidades ligadas a la gran extensión nómada que dominaron y a poco a poco, constituyen la base colonial, con trabajo como la policía colonial, unidades militares especiales para el desierto, trabajos subalternos en las ciudades, el comercio o el trabajo en las minas de Fos-Bucraa. La población saharaui residente en el territorio colonial español, a parte, estudió en castellano, y esto desde entonces, los identificó también por contraposición al francés como lengua culta de los territorios vecinos (las actuales Argelia, Marruecos o Mauritania).

Naturalmente toda esta sedentarización se produjo dentro de las pautas del modelo franquista vigente hasta 1975. Especialmente más pronunciado en los inicios de los años 1940-50, con la separación de hombres y mujeres y atribución clara de un rol subalterno a las mujeres, mediante estudios separados, pero también las acciones de la sección femenina o el servicio social obligatorio específico 1.

A pesar de las evidencias de una identidad cultural, étnica e idiomática fuerte, la población saharaui no despertó hacia la identificación nacional hasta una etapa muy reciente. Este es un fenómeno muy repetido en el continente, donde se pasa del tribalismo al nacionalismo muy rápidamente y como resultado también del proceso colonial. En el caso saharaui, además, el territorio identitario o bidan, era mucho más extenso que el territorio colonial español.

A pesar de esta identidad, fueron el sedentarismo y el acceso a la cultura y tradición europea, así como en panafricanismo y la rebelión anticolonial de los 60 y 70, los elementos que forjaron una identidad nacional.

Es necesario recordar, que el sentido estricto, el propio concepto de nación, nació con la revolución francesa, entre el siglo XVIII y inicios del XIX o que Italia, Grecia o Alemania son productos de finales del siglo XIX principios del siglo XX.

Este inicio del nacionalismo fue personificado en figuras como las de Mohamed Sidi Brahim Basir (llamado Basiri), quien el 12 de diciembre de 1969 fundó la Organización de Avanzada para la liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, antecedente histórico del Frente Polisario y primera organización nacional saharaui.

El proceso coincidió con la continua presión de las Naciones Unidas sobre el régimen franquista español para que iniciará y culminará un proceso de autodeterminación del territorio.

En este periodo de emergencia del movimiento nacionalista, las mujeres adquirieron un papel fundamental en esta lucha. Bengochea (2013) habla de la importancia de las mujeres como capital humano, pero también como sujetos y parte esencial de la construcción de la identidad nacionalista saharaui (Allan, 2016).

La España de Franco había convertido ya en 1958 el Sáhara en provincia española, así como Ifni, para negar la existencia de colonias o territorios no autónomos bajo su cargo (Martínez Milán, 1991). A pesar de los compromisos conseguidos en el seno de Naciones Unidas, España nunca hace el referéndum prometido, aunque en el año 1974 se realizará un censo de la población saharaui del territorio. Es necesario recordar que los años 1960 son los años de la colonización, de la aprobación de la resolución 1514 (1960) que certifica el reconocimiento internacional de los derechos de las naciones colonizadas a su autodeterminación.

El estado franquista después del fracaso de Guinea Ecuatorial pretendió hacer las cosas diferentes en el Sahara, potenciado un partido títere, el Partido de Unión Nacional Saharaui (en adelante, PUNS), para ver si éste podía mantener el poder en la excolonia y garantizar los intereses españoles. En una lucha dura entre los sectores partidarios de hacer caso a las resoluciones de NNUU y celebrar un referéndum de autodeterminación 2, y los partidarios de frenar al Frente Polisario y ceder a las peticiones de Marruecos y los Estados Unidos 3, se llegó a elaborar un censo electoral. Aunque finalmente estos últimos se impusieron 4.

La negativa española a pactar una salida pacífica de la colonia llevó a la fundación del Frente Polisario, como frente de liberación nacional y con una clara intención de expulsar a los españoles y obtener la independencia del territorio. Era el 17 de mayo del 1973 y rápidamente este frente adoptará la guerra de guerrillas.

Poco tiempo después, y a pesar de las buenas palabras de la potencia colonial sobre sus compromisos internacionales; de la sentencia del tribunal de la Haya 5, que establecía claramente el derecho a la autodeterminación del territorio ante la presión marroquí (Marcha Verde) e internacional (especialmente los Estados Unidos), España abandonó el territorio a su suerte y lo vendió a Marruecos y a Mauritania mediante los conocidos Acuerdos Tripartitos de Madrid, nunca reconocidos por la comunidad internacional. Es de destacar la presencia de grupos de presión empresariales en estos acuerdos, entre ellos las empresas Hispanoil, Dragados y Construcciones, Standard Eléctrica, Gas Natural, Fierro, Rumasa o Banco Urquijo, o presiones orientadas a promover la división territorial de permisos para la prospección de petróleo (Martín Fernández y Martín Martín, 2016).

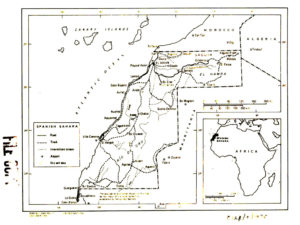

La entrada de las tropas marroquíes por el norte y mauritanas por el sur, provocó una larga guerra de 15 años, en la cual los mauritanos fueron expulsados del territorio. Los marroquíes aguantaron las embestidas del Polisario con la construcción de un muro de artillado y minado que cruzaba el Sahara Occidental de norte a sur.

La represión marroquí sobre el Sáhara Occidental en general, y la marcha verde en particular, forzó a más de la mitad de la población saharaui a marchar de sus casas. Durante su huida, las fuerzas aéreas marroquís bombardearon a los saharauis con napalm.

Hoy el Sahara Occidental está dividido en dos territorios por el mencionado muro marroquí. La parte liberada que constituye una franja desértica al este del territorio y la parte ocupada, que incluye las principales ciudades (Smara, Aaiun y Dajla) y riquezas (fosfatos, pesca y otros). Un territorio sobre el cual las Naciones Unidas afirman que su población tiene el derecho de autodeterminación y así es reconocido en los propios acuerdos conocidos como el Plan de Arreglo de 1988, que ponen fin a las hostilidades y que fueron firmados por Marruecos también.

Pero el pactado referéndum no llega, y una parte importante de la población saharaui sigue bajo la ocupación marroquí que aniquila sus manifestaciones culturales, los nombres de raíz saharaui están prohibidos, por ejemplo, se impide cualquier movimiento a favor de la independencia, con la represión, la tortura y las condenas a larguísimas penas de prisión en juicios amañados (Gdeim Izik, por ejemplo). Marruecos sigue explotando de forma sistemática los recursos naturales del pueblo saharaui, a pesar de las sentencias del Tribunal Europeo sobre los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos en materia de agricultura, ganadería y pesca.

Hoy los 176.000 saharauis en los campamentos, unos 100.000 en los territorios ocupados y unos 30.000 más, nómadas o residentes en Europa, esperan después de más de 40 años del inicio del conflicto, que la comunidad internacional garantice de aquello mismo que ella reconoce, su derecho a autodeterminación.

Y mientras esta justa solución del conflicto no llega, se espera al menos que la misma comunidad internacional cumpla sus normal e impida que el ocupante marroquí, no reconocido por nadie, no pueda explotar las riquezas naturales del territorio del Sahara, sin que sus propietarios, las y los saharauis, herederos de los hijos de las nubes, se beneficien y dejen de ser víctimas de la represión política y étnica en los territorios ocupados o sufran el duro exilio en condiciones difíciles en los campamentos de refugiados de Tinduf.

Serra, Xavier “Breve Historia del Sáhara Occidental” en “Los tentáculos de la ocupación” ODHE. Barcelona. 2019.

1 Es necesario recordar los primeros años del franquismo y hasta bien entrados los años 60, el pensamiento imperante en la educación franquista es el llamado nacional-catolicismo, versión profunda retrógrada de la doctrina cristiana, llena de pecados, infiernos y en el que el papel de la mujer pasa de su consideración como fuente de todos los males, por el deseo carnal, hasta la pureza del servilismo marital. Ver con aires sarcásticos, por ejemplo, el libro Mi mamá me mima (Otero, 1998).r.

2 representados por el embajador de España, Jaime de Pinies.

3 Con José Solís Ruiz al frente.

4 A partir del año 1961 el territorio del Sàhara Occidental está considerado como territorio a descolonizar por parte de las Naciones Unidas. Posteriormente y a lo largo de los años, se han sucedido las resoluciones en el mismo sentido. El caso de Sahara se revisa cada año en el comité de descolonización de este organismo.